私たち人間禅は、会社員・主婦・学生などが日常の社会生活を送りながら、本格の坐禅(座禅)の修行を通して人間形成をするために設立された団体です。全国に約30数ヵ所の支部・禅会・座禅会があります。御自分の都合の良い場所で一緒に坐りませんか。

人間禅三つの特徴

全国には31ヶ所の道場

私たちは自我の発達と共に、生死の問題をはじめ、いろいろな感情に苦しめられています。禅では、古来より、その解決策として、坐禅(座禅)を通して三昧に入ることによって、平穏で、自由な心を獲得する修行法が確立しています。

※日本地図をクリックすると 全国の道場一覧 をご覧いただけます

坐禅(座禅)は、自宅で一人でも行えますが、一人だけで継続することは困難です。人間禅では全国各地に、身近な道場において、様々な座禅会を行っています。仲間と坐り、多くの経験者からアドバイスをもらいながら研鑽を積み、人間力を向上させることができます。

本格の座禅修行の取り組み

禅は中国から伝わり、長く僧堂(寺院)の中で出家した僧侶によって護持されてきました。しかし、出家しなくても、出家者と同じ修行ができる道が人間禅です。

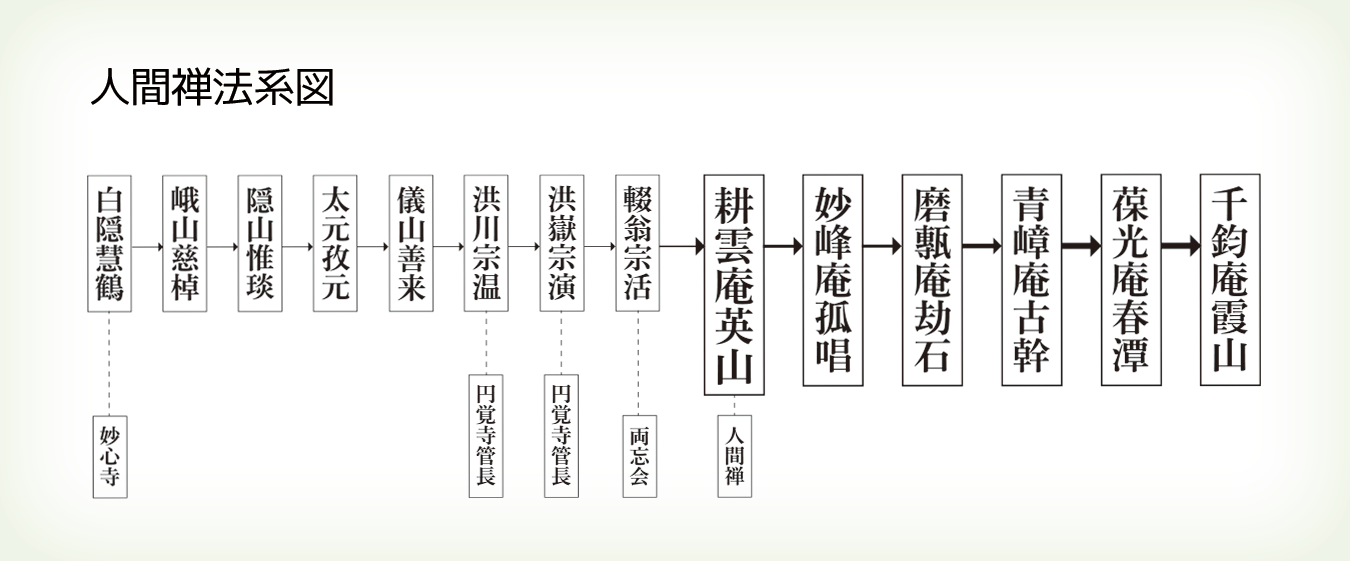

人間禅は、円覚寺の流れを汲む、両忘庵釈宗活老師が両忘協会を再興されたのが始まりです。

臨済宗系の禅が脈々と伝わっており、社会人のまま本格の座禅修行ができます。

本格の坐禅修行の機会は、摂心会、参禅会などの修行の行事が年間3回から4回、各道場で行われます。入門・入会すれば、正しい法統(ほうとう)の師家について正しい座禅修行ができます。本当の自分を確立することができるのです。

※正しい法統の師家とは、達磨大師の法が正しく師家から師家に面々と伝えられ、今、現にそれを体現している師家のこと。

人間禅本部摂心会(2021.10.30-11.6)

合掌運動の展開

本格の坐禅修行で本当の自己が見いだせたら、得た力をまず家庭で、そして職場で、地域社会で実践します。「正しく・楽しく・仲よく」を合言葉に、お互いに合掌して世界楽土の建設に一歩でも近づける運動をしていきたいと思っています。修行は奥が深く極めることがなかなか困難ですが、自利利他の行を合掌運動として展開して、よりよい社会の建設に貢献するようにしたいと願っています。

合掌は、両方の掌(て)を胸の前で合せた様子です。合掌の根本精神は、敵であろうと路傍の石であろうと、その仏性の尊厳に対して合掌することです。正しく・楽しく・仲よく、自己の人生を味わいながら、住みよい世界楽土を建設したいというのが人間禅の合掌運動です。

なお、その一貫として、伝統的な文化活動も有志によって行われています。

最新のブログ記事

お知らせ・イベント案内

電子書籍『坐禅で人生をより良く生きる』(丸川春潭著)発売中!

次のページ「座禅のすすめ」へ